現代社会学科・人間関係学科:名古屋YMCA日本語学院に通う留学生を招き、多文化共生社会への理解を深める国際交流を実施

ニュース

6/21(金)、専門科目「国際化と教育」(担当:金南咲季准教授、2024年4月から現代社会学科へ移籍)で、名古屋YMCA日本語学院に通う15名の留学生を招き、グループディスカッションを通して互いへの理解を深める国際交流を行いました。

留学生の出身は、中国、台湾、韓国、ベトナム、タイ、ミャンマー、ネパール、フィリピン、スリランカ。15名は、日本語学校で学んだあと、日本での進学や就職を目指す学生です。

今回は、日本社会に暮らす移民背景をもつ子どもや若者について学ぶ学生と、日本語学校に通う留学生がグループとなり、テーマについてディスカッションを行いました。

はじめにアイスブレイクとして、自己紹介や趣味、各自の出身国の校則について話し、和やかな雰囲気の中で交流を深めました。

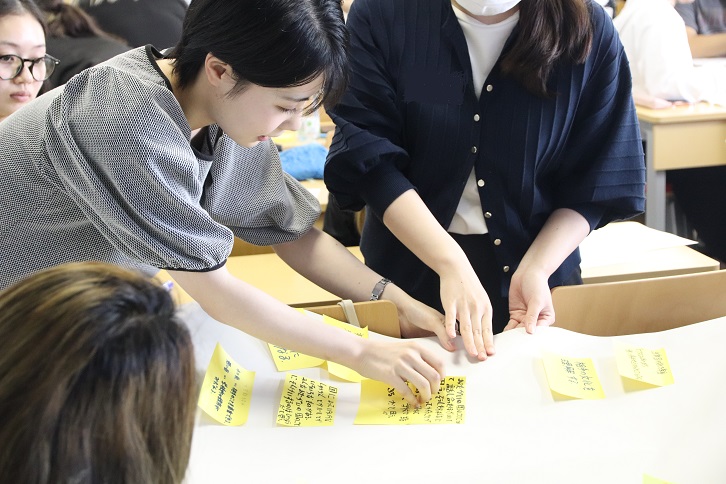

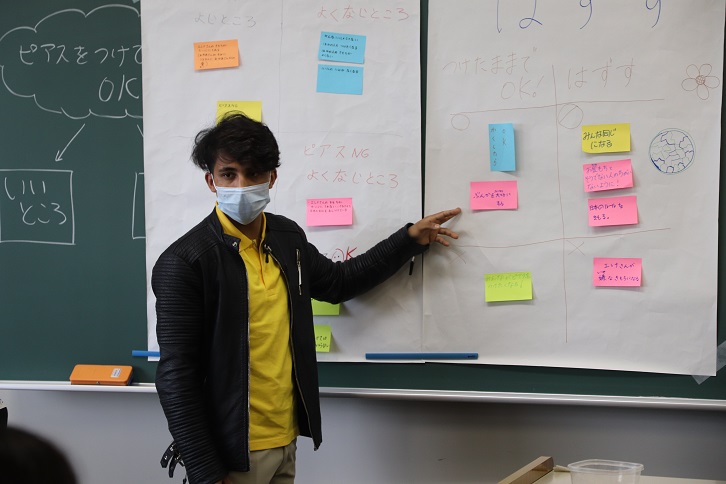

続くグループディスカッションでは、「日本の学校にピアスを付けて登校したブラジルの転校生が、校則を守ってピアスを外すように注意された」「しかしピアスを外せない理由もある」という事例に基づき、「ピアスを外すべきか」「ピアスは外さなくて良いか」「あるいはそのどちらでもない解決策があり得るか」を多角的に議論。模造紙や付箋を使って意見をまとめ、グループごとに解決策を発表しました。

「おしゃれが目的なら日本の校則に反するが、宗教や文化的な意味があるなら付けても良いのではないか」「日本の学校の中では日本のルールに従わないと、皆が好き勝手に振舞ってしまう」など様々な意見が出ました。その上で、「その国の文化を自分の言葉で伝えてもらい、皆からの理解や合意形成ができれば、当該生徒のピアスの着用は許可されるべき」「そもそもなぜピアスがだめだという校則があるのかも含めて、一度生徒たちで話し合い、必要に応じて自分たちで新しいルールをつくるという道もあるのでは」といった解決策が提示されました。

世界各国から来日している留学生とともに、正解が一つとは限らない問いに向き合う中で、異なる社会文化的背景をもつ人々の考えに互いに耳を傾け、尊重し合いながらジレンマを乗り越えていく方策を探る大切さを学びました。

学生は、今回の国際交流の経験を生かし、現代の日本社会で暮らす移民背景をもつ子ども・若者の現状や課題について理解を深め、具体的な行動につなげていきます。